10年前,中国艺术论坛上的议题还只是集中在"刚刚起步的中国画廊"、"中国艺术品的市场在哪里",然而,仅仅经过了10年,中国艺术家的作品已占据了亚洲当代艺术品交易的70%以上。

"亚洲艺术品市场的未来就在中国。"在刚刚结束的2006上海艺术博览会国际论坛上,携陈逸飞高价遗作《玉堂春暖》参展的华氏画廊艺术主持华雨舟如此论断。

十年锤炼铸就艺博会"旗舰"

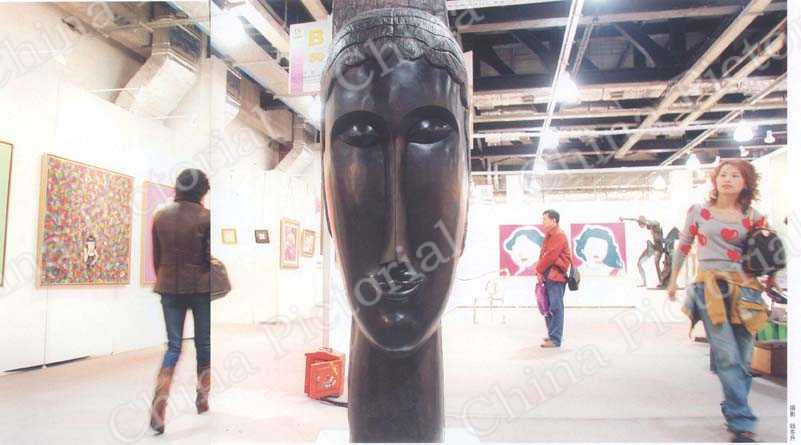

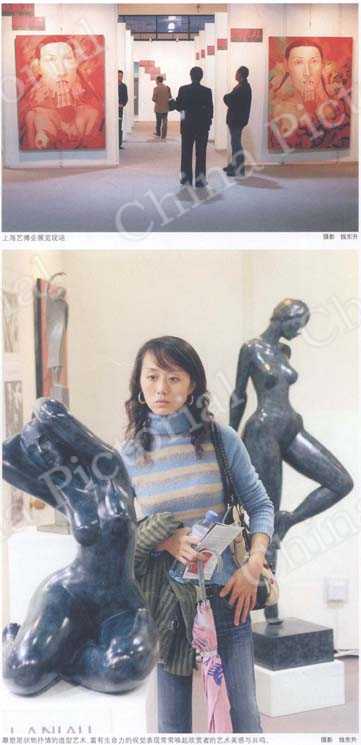

11月16日至20日,在上海世贸商城大楼里,亚洲最大的艺术品交易平台"上海艺博会"迎来了它的十周年。来自中国、美国、澳大利亚、德国、英国、法国、西班牙、摩纳哥、瑞士、意大利、俄罗斯、希腊、韩国、日本、新加坡及中国台湾、香港等十几个国家或地区的260余家海内外画廊精英和优秀艺术家齐聚上海,伦勃朗、毕加索、雷诺阿、达利等中国观众耳熟能详的大师作品也列阵而来,规模继续问鼎亚洲之最。

本届艺博会全部展示面积为22000平方米,分为三大展馆,其中一馆、三馆为画廊专区,二馆为艺术家工作室展区。共设不同规格展位360个。

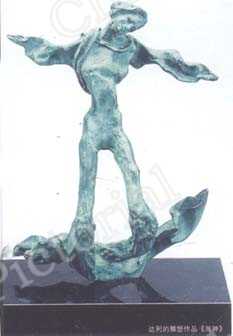

精品珍品纷呈,是此次博览会的一大特点。其中,首次在国内艺术市场中亮相的雷诺阿风景油画《枫丹白露景色》,价格高达70多万美金。而张大千的《碧嶂白云图》、傅抱石的《东山报捷图》、陈逸飞的《玉堂春暖》等作品,价格都突破了千万元人民币,成为迄今国内艺博会中价格最高的展品。当今欧洲艺坛身价最高、被称之为不列颠艺坛鬼才的达米恩·赫斯特的作品也在此次艺博会上首次亮相中国,包括其著名的《蝴蝶系列》、《天梯上的灵魂》等作品。

艺博会见证中国艺术市场成长

世界第一个艺术博览会于1967年在德国科隆问世,随后世界许多大城市纷纷效仿。艺博会的出现,是对传统艺术市场的一次飞跃式提升和一种根本性补充。瑞士"巴塞尔国际艺博会"是公认的当今世界最高水平的艺术博览会,被誉为"世界艺博会之冠",并以其悠久历史和巨大交易额而被视为全球艺术市场的"晴雨表"。

上世纪90年代以来,随着中国艺术产业的蓬勃发展,对于艺术市场化,中国文艺界曾多次展开讨论。尽管目前各方对该问题仍看法不一,但是中国文化产业迅速崛起,以及与之相适应的文化艺术市场空前繁荣,却是不争的事实。

不少业内人士认为,对于中国当代艺术市场具有里程碑意义的事件是1993年11月由文化部主办的首届中国"艺术博览会",它标志着政府首次对艺术市场活动的认可和参与,也意味着政府管理部门试图按照国际惯例和操作规则将艺术品交易纳入规范化管理的努力付诸实施。此后,中国的艺术博览会如雨后春笋般迅速发展起来,各个大中城市争相举办,几年内便形成了北京中国艺术博览会、广州艺术博览会和上海艺术博览会三大博览会鼎立的格局。

大型青铜雕塑《美丽》,高达2.2米,是巴黎画派才子阿曼迪奥·莫迪里阿尼仅存的几件雕塑杰作之一,也是最具有莫迪里阿尼简洁夸张风格的代表作。 摄影 钱东升

上海艺博会真正让西方艺术品投资人体会到中国艺术品市场的巨大潜力是在2000年,法国沙耶格画廊携来参展的罗丹著名雕塑《思想者》以100万美元的价格被浦东联洋土地发展公司购藏,这尊在中国家喻户晓的名作永久地落户在了上海。这成为当时中国艺博会史上最大的一笔境外作品交易。"现在在上海艺博会上,西方艺术家作品的成交已成为家常便饭。去年一家画廊一天卖掉10多幅达利版画都没有成为新闻。而第一届时,8万元成交了一件毕加索的版画就成了新闻。"法籍华裔艺术品经纪人程昕东在接受上海某媒体采访时说。

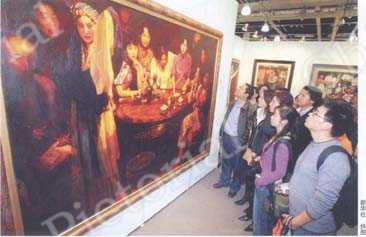

陈逸飞作品《玉堂春暖》吸引观众驻足欣赏。这幅油画高169.5厘米,横242.5厘米,创作于1993年。作品曾在当年香港佳士得油画专场拍卖中取得当时国内油画价格的最高纪录。今年上海春季拍卖会上又以1100万元成交,创下陈逸飞作品在国内市场的最高价。 新华社 供图

国画《碧嶂白云图》创作于1945年,画高151厘米,宽362厘米,是张大千先生存世的40年代大幅青绿山水画之一。画面结构严谨,气势恢宏,丛林葱郁,疏密有致,山川雄秀,草石华滋。用笔上在以前单纯的飞动俊逸中增加了浑厚遒健,达到炉火纯青的境界。

今年是伦勃朗诞辰400周年,德国哈格曼艺价画廊携其铜版画《拉撒路的复活》参展。

投资艺术就是储蓄未来?

1950年,美国慈善家贝特希·惠特尼女士旅行至纽约时,偶然经一个艺术品经销商推荐,以3万美元的价格购买了毕加索的油画作品《拿烟斗的男孩》。2004年5月,惠特尼女士为筹集一笔慈善基金,将这幅画交由苏富比拍卖行拍卖。最终,以创纪录的1.04亿美元成为艺术品收藏故事中的经典一页,也成为艺术投资得到丰厚回报的经典案例。

从一开始就志向鲜明地要搭建起一个国际化的艺术品展示交易平台的上海艺术博览会,本届提出了动人心弦的主题口号:"投资艺术就是储蓄未来"。主办方将其解释为希望给人们一个"另类储蓄"的启迪。

目前,国内艺术品收藏和投资热不断升温。以齐白石作品为例,上世纪80年代初的价格仅在人民币5000元以内,到2000年已涨到10万元以上。而近年一些艺术家的作品涨幅更高,如刘小东的作品《儿子》2000年以15.4万元成交,2005年中国嘉德秋拍时以198万元高价拍出;又如张晓刚的作品1999年的价格仅为1万美元左右,在今年3月纽约苏富比举行的"中国当代艺术品"拍卖中拍出了98万美元的高价。

为此,当前中国艺术市场存在的问题以及对未来走向的研究也成为本届上海艺博会论坛的主题。业内人士在论坛中指出,在高速发展的艺术市场中,国内买家仍显得不成熟,市场盲目性及误区偏高,需要进一步培养投资人欣赏艺术品的能力以及热爱艺术的情感,同时进一步规范国内艺术市场。

据悉,从1997年问世至今,10年来,历届上海艺博会吸引了来自30多个国家和地区的千余家画廊、艺术经纪机构的近10万件艺术品参展,接待了近50万人次。其中,2004年观众为4.8万,成交额为2600万元;2005年观众为5.5万人,成交额为5200万元;今年参观人数达5.8万人,成交额突破6000万元。

十多年来,艺术博览会以它独特的方式促进了中国艺术市场的繁荣与发展。一批国内画廊在艺博会上崭露头角,许多享有盛名的海外艺术品通过艺博会留在了中国,而不少中国艺术家的作品也通过艺博会走向了世界。

艺博会是商业活动,不是纯粹的艺术展览,然而,大多数艺博会的组织者自始至终都在努力权衡商业与艺术在其中的比重,因为这看似陈旧而老套的问题实际涉及了一个艺博会选择什么样的参展商、确定怎样的主题、如何给自己定位以及最终水平的高下等关键因素。艺术市场只有从一般形态的市场中脱离出来,才有可能使艺术通过走进市场,从而从市场中回归艺术。一次真正成功的艺术博览会必然也是一次艺术的盛宴。

(作品影像资料由上海艺博会组委会提供)

编辑 李舒亚

Copy Reference

Copy Reference